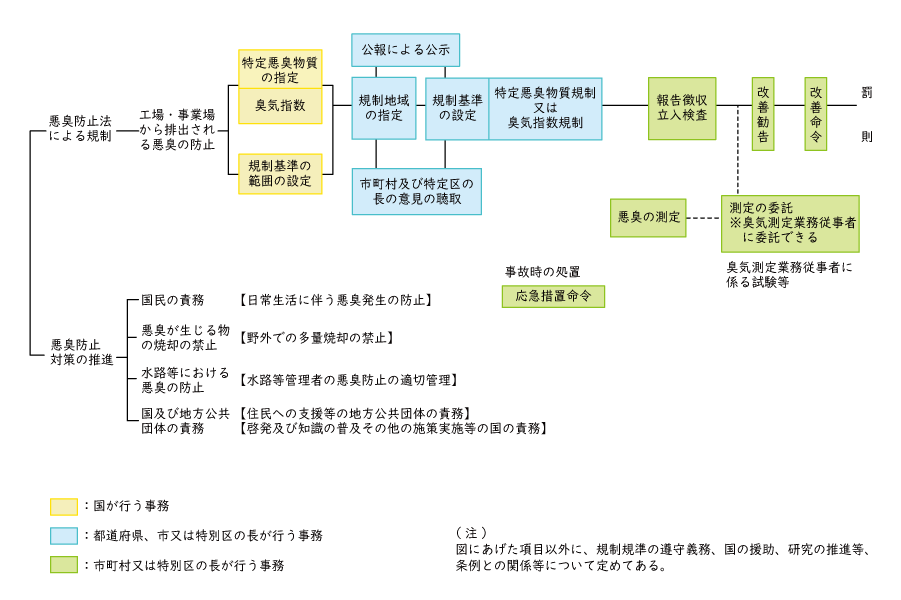

悪臭防止法とは、事業活動のために悪臭を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行い、また悪臭防止対策を推進させることで、住民の環境を保全することを目的として作られた法律です。事業所や国民には、近隣の人々の生活環境を損なわないよう悪臭の防止に努める責務があります。

規制地域と規制基準

悪臭問題は感覚的で、且つ長期にわたって大気や土壌を汚染しない公害であるとの見解から、全国一律の規制値は設けられていません。総理府令で定める範囲内で、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)が規制地域及び規制基準を決めることになっています。

悪臭防止法体系図

規制基準に関する考え方

規制地域内で事業活動を行っている事業所は、業種や規模を問わず全てが規制の対象となります。

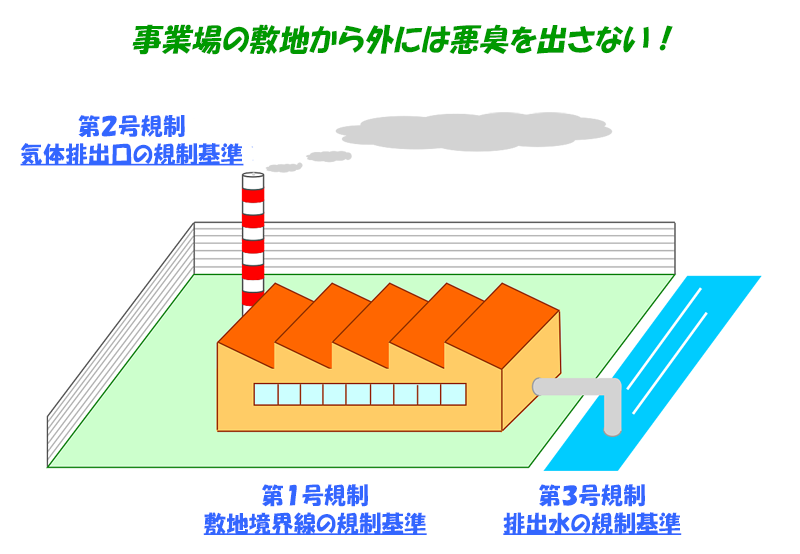

事業所が守らなければならない基準は、敷地境界線(1号規制)、気体排出口(2号規制)、排出水(3号規制)の3種類となりますが、気体排出口(2号規制)及び排出水(3号規制)は、いずれも敷地境界線(1号規制)を達成するための排出基準となっています。つまり、「事業場の敷地から外には悪臭を出さない!」が基本的考えになっています。

- 規制基準

- 第1号規制・・・敷地境界線の規制基準

- 第2号規制・・・気体排出口の規制基準

- 第3号規制・・・排出水の規制基準

ただし、各規制基準は、それぞれ排出形態に応じて遵守すべき規準であり、排出口における基準を満足していれば、敷地境界や排出水による規制基準を満足しなくてもよいとはなりません。

規制地域では、各区域により特定悪臭物質濃度で規制するか、臭気指数で規制するか選べますが、同区域内ではどちらかの規制基準に統一するよう定められています。

具体的な規制基準は各自治体へご確認下さい。

総理府令による規制基準

| 特定悪臭物質濃度による規制 | 臭気指数による規制 | |

|---|---|---|

| 敷地境界線 (1号規制) |

22種の特定悪臭物質ごとに、臭気強度2.5~3.5に対応する濃度で規制 |

臭気強度2.5~3.5に対応する臭気指数(10~21)で規制 |

| 気体排出口 (2号規制) |

排出口の高さ5m以上の場合 | 排出口の高さ15m以上の場合 |

|

排出ガスの流量(m³N/h)

1号規制基準(ppm)と、補正された排出口の高さ(m)との関係式によって求められる ※一部の物質は除く |

排出ガスの臭気排出強度(m³N/min) 1号規制基準と、建物の影響による拡散場の乱れ(ダウンドラフト)、及び排ガスの上昇過程を考慮した式(Briggs-Huber式)によって求められる(自動計算ソフトあり) | |

| 排出口の高さ5m未満の場合 | 排出口の高さ15m未満の場合 | |

| 最大着地濃度が敷地内であると考えられるため、特に排出口での規制はしない

|

排出ガスの臭気指数 1号規制基準と、敷地内の最大建屋の高さ(m)、及び排出口の口径によって決まる定数との関係式によって求められる | |

| 排出水 (3号規制) |

排出水中の悪臭物質の濃度(mg/㍑)

1号規制基準(ppm)と、排出水の量によって決まる定数との関係式によって求められる ※硫黄系4物質のみ |

排出水中の臭気指数 1号規制基準+16から求められる(三点比較式フラスコ法) |

6段階臭気強度表示法

においの強さを0~5の6段階で評価する方法。悪臭防止法での規制範囲は臭気強度2.5~3.5に対応する物質濃度、又は臭気指数とするのが適当とされています。

| 臭気強度 | においの程度 |

|---|---|

| 0 | 無臭 |

| 1 | やっと感知できるにおい |

| 2 | 何のにおいか判る弱いにおい |

| 3 | 楽に感知できるにおい |

| 4 | 強いにおい |

| 5 | 強烈なにおい |

臭気強度と濃度の関係

| 物質名 | 臭気強度 | におい | 主な発生源 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 2.5 | 3 | 3.5 | |||

| アンモニア | 1 | 2 | 5 | し尿のようなにおい | 畜産事業場、化製場、し尿処理場など |

| メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 腐った玉ねぎのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場など |

| 硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 腐った卵のようなにおい | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場など |

| 硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場など |

| 二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.1 | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場など |

| トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.07 | 腐った魚のようなにおい | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場など |

| アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 刺激的な青ぐさいにおい | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場など |

| プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場など |

| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.08 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場など |

| イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場など |

| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場など |

| イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.01 | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場など |

| イソブタノール | 0.9 | 4 | 20 | 刺激的な発酵したにおい | 塗装工程を有する事業場など |

| 酢酸エチル | 3 | 7 | 20 | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程または印刷工程を有する事業場など |

| メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 6 | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程または印刷工程を有する事業場など |

| トルエン | 10 | 30 | 60 | ガソリンのようなにおい | 塗装工程または印刷工程を有する事業場など |

| スチレン | 0.4 | 0.8 | 2 | 都市ガスのようなにおい | 化学工場、FRP製品製造工場など |

| キシレン | 1 | 2 | 5 | ガソリンのようなにおい | 塗装工程または印刷工程を有する事業場など |

| プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 刺激的な酸っぱいにおい | 脂肪酸製造工場、染織工場など |

| ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 汗くさいにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場など |

| ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場など |

| イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場など |

※「ハンドブック悪臭防止法」六訂版第8刷より抜粋

臭気強度と臭気指数の関係

昭和58年~平成4年の全国自治体の測定結果から、臭気強度2.0以上4.0以下のものを使用。

| 業種 | 各臭気強度に対応する臭気指数 | |||

|---|---|---|---|---|

| 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||

| 畜産農業 | 養豚業 | 12 | 15 | 18 |

| 養牛業 | 11 | 16 | 20 | |

| 養鶏場 | 11 | 14 | 17 | |

| 飼料・肥料製造業 | 魚腸骨処理場 | 13 | 15 | 18 |

| 獣骨処理場 | 13 | 15 | 17 | |

| 複合肥料製造工場 | 11 | 13 | 15 | |

| 食料品製造工場 | 水産食料品製造工場 | 13 | 15 | 18 |

| 油脂系食料品製造工場 | 14 | 18 | 21 | |

| でんぷん製造工場 | 15 | 17 | 19 | |

| 調理食料品製造工場 | 13 | 15 | 17 | |

| コーヒー製造工場 | 15 | 18 | 21 | |

| その他 | 12 | 14 | 17 | |

| 化学工場 | 化学肥料製造工場 | 11 | 14 | 17 |

| 無機化学工業製品製造工場 | 10 | 12 | 14 | |

| プラスチック工場 | 12 | 14 | 17 | |

| 石油化学工場 | 14 | 16 | 18 | |

| 油脂加工品製造工場 | 11 | 16 | 20 | |

| アスファルト製造工場 | 12 | 16 | 19 | |

| クラフトパルプ製造工場 | 14 | 16 | 17 | |

| その他のパルプ・紙工場 | 11 | 14 | 16 | |

| その他 | 14 | 16 | 18 | |

| その他の製造工場 | 繊維工場 | 11 | 16 | 20 |

| 印刷工場 | 12 | 13 | 15 | |

| 塗装工場 | 14 | 16 | 19 | |

| 窯業・土石製品製造工場 | 14 | 17 | 21 | |

| 鋳物工場 | 11 | 14 | 16 | |

| 輸送用機械器具製造工場 | 10 | 13 | 15 | |

| その他 | 14 | 17 | 20 | |

| サービス業・その他 | 廃棄物最終処分場 | 14 | 17 | 20 |

| ごみ焼却場 | 10 | 13 | 15 | |

| 下水処理場 | 11 | 13 | 16 | |

| し尿処理場 | 12 | 14 | 17 | |

| クリーニング店・洗濯工場 | 13 | 17 | 21 | |

| 飲食店 | 14 | 17 | 21 | |

| その他 | 13 | 15 | 18 | |

| 最大値 | 15 | 18 | 21 | |

| 最小値 | 10 | 12 | 14 | |

※「ハンドブック悪臭防止法」六訂版第8刷より抜粋

9段階快不快度表示法

においの強さを評価する臭気強度の他に、においの質を快、不快で表す方法もあります。

| 快・不快度 | においの質 |

|---|---|

| -4 | 極端に不快 |

| -3 | 非常に不快 |

| -2 | 不快 |

| -1 | やや不快 |

| 0 | 快でも不快でもない |

| 1 | やや快 |

| 2 | 快 |

| 3 | 非常に快 |

| 4 | 極端に快 |

五感の一つである嗅覚はウェーバー・フェヒナーの法則※に従います。悪臭対策では臭いの強さの評価だけでなく、臭質が改善したかどうかも大きなポイントとなります。

※においの感じ方は、におい物質濃度の対数に比例するというもの。つまり、におい物質が97%除去できても、感覚ではにおいは半分になったとしか感じなられない性質のこと。

- 悪臭の苦情件数

- 環境省から毎年「悪臭防止法の施行状況」が発表されるのをご存知ですか?全国の苦情発生件数や、指定地域内の工場・事業場において悪臭防止法に基づき取られた措置等が報告されています。詳しくはこちらの環境省のホームページをご覧ください。

- トップページ >

- 悪臭防止法